Les Universitaires syndicalistes

Les Universitaires syndicalistes dans la Résistance

L’Université n’a pas failli, proclama à la Libération le président du FNU (Front national universitaire), Edmond Lablénie* : elle avait été le « guide intellectuel et moral de la France depuis 1940 ». C’était justifier son importance dans la Reconstruction de la France sur la base du programme du CNR. Elle était restée saine à la base, contrairement à d’autres administrations comme la Police ou la Justice , d’où l’impérative nécessité de procéder à une épuration sans concession de leurs fonctionnaires d’autorité.

Résister : transgression et lutte idéologique

Pourtant la proportion des universitaires ayant participé à la Résistance, n’a pas été plus importante que dans d’autres corporations. Pour s’opposer à l’occupant et au régime complice liberticide de Vichy, il a fallu en effet agir clandestinement, pour « basculer dans la transgression de l’ordre établi, de l’ordre imposé ». Ce qui n’était pas facile, même pour fournir de faux papiers, encore plus pour cacher des enfants juifs. Les gens avaient été éduqués sous la IIIè République, suivant un modèle où l’obéissance était une vertu cardinale, que tous les enseignants avaient été chargés de préserver. Et si assez vite les professeur·es, dans leur majorité, ont été en désaccord dans leur for intérieur avec la Révolution nationale et la collaboration, ils ne l’ont vraiment montré qu’à partir de 1943-1944. Si bien que les dirigeants du FNU avaient posé comme principe : « Tout universitaire - à l’exception des recteurs, IG, IA, des inspecteurs régionaux ou départementaux de l’enseignement technique ayant exercé sous le gouvernement de Vichy - peut faire partie du FNU, sous réserve de l’assentiment du Comité responsable de son établissement ou de son lieu de résidence, s’il a fait preuve de sentiments antiallemands depuis 1940 et anti-vichyssois depuis au moins novembre 1942. » C’était donc à la base trier le bon grain de l’ivraie. Cependant, à cause de leur formation et de leur influence dans la société et la vie politique, les universitaires ont joué un rôle déterminant dans la Résistance. Ce qu’on a trop souvent minimisé en effet, c’est sa dimension politique. À partir de 1942 les partis, syndicats et mouvements ont compris qu’il fallait mener la lutte idéologique et politique pour gagner le soutien de l’opinion, non seulement en faisant de la contre-propagande, mais aussi en ouvrant des perspectives sur un monde nouveau. « L’acte transgressif se revendiquait aussi comme la manifestation déterminée et assumée de la défense du respect de normes éthiques ou sociales, jugées supérieures à toutes les autres. » lll lll Ainsi de la droite à la gauche, des universitaires illustrent cette dimension, du président du CNR, fondateur du MRP, Georges Bidault, au communiste Georges Cogniot*, rédacteur en chef de l’Humanité, en passant par le gaulliste Pierre Brossollette*. Bien d’autres connu·es voire inconnu·es, ont été résistant·es, dont l’inventaire reste incomplet, y compris dans le Maitron qui en compte 493, illustrant la diversité des engagements. Car cette histoire reste « périlleuse ». Elle continue d’être « marquée par une charge émotionnelle très forte ». Et la qualité de résistant a toujours été difficile à définir, l’homologation n’étant pas le seul brevet de reconnaissance que certains ont d’ailleurs refusé de demander. C’est vrai pour des hommes (Albert Foisnet*) et encore plus pour la quasi-totalité des femmes, hormis quelques icônes comme Lucie Aubrac* qui ne saurait cacher une multitude restée dans l’ombre. Laurent Douzou fait remarquer que les commentateurs ont volontiers souligné le « rôle essentiel » des femmes. Mais qui dit que les hommes ont joué un rôle essentiel ? Façon détournée de signifier qu’elles ont été des « collaboratrices subordonnées ».

La Résistance universitaire

Celles et ceux qui nous intéressent ici sont les militant·es syndicalistes regroupé·es principalement dans la FGE-CGT unifiée en 1935. Quel rôle ont-ils / elles joué, permettant au syndicalisme enseignant d’être pleinement reconnu à la Libération et d’être associé à la restauration de la République et la fondation de l’État social. S’il y eut une résistance proprement enseignante, sortie des cadres du syndicalisme, cela ne signifie pas que les universitaires aient été absents des autres organisations résistantes. Les figures en sont connues. Marc Bloch* en premier lieu ou Jean Cavaillès* et le trio Decour*, Politzer*, Solomon*, auxquels il faut ajouter Théodore Lefbvre*, Raymond Naves*, Etienne Saintenac*, Raymond Burgard*, Victor Basch*, Daniel Desmeulles*… qui le payèrent tous de leur vie. Les universitaires eurent donc après la guerre leurs martyrs dans la Crypte de la Sorbonne dont une seule femme, Marie-Louise Zimberlin*, et auxquelles se mêlent sept lycéens. On pourrait en ajouter bien d’autres : Vladimir Jankélévitch*, Élie Bloncourt*, Jean Dresch*…et mêmes de futurs IG : Louis François* (fondateur du concours de la Résistance et de la Déportation) ou Louis Joubert*. Ils ne furent pas non plus absents de la résistance armée dans les FFI : Jacques Pastor*, Jean-Pierre Vernant*, Jean Suret Canale*, Robert Sauterey*…

Les structures syndicales clandestines

La structuration du syndicalisme calquée sur la séparation des ordres d’enseignement restait très forte. À côté des instituteurs et institutrices dont la résistance a été tout aussi déterminante dans le cadre du SNI clandestin, ont existé d’autres structures. Un Comité de résistance universitaire réunissant ex-confédérés et ex-unitaires puis ex-autonomes fut constitué au tournant de 1941-1942 mais il resta un organisme somnolent jusqu’en 1944. C’est néanmoins à partir de lui que fut mis sur pied à la Libération le nouveau syndicat réunissant les frères ennemis du SPES et du SNALCC de l’immédiat avant-guerre : le SNES (Syndicat national de l’enseignement secondaire), qui cette fois s’affilia sans discussion à la FGE et à la CGT et connut tout de suite un grand succès. Un syndicat clandestin des collèges modernes se substituant aux anciennes EPS, fonctionna également. Pacquez*, le secrétaire général du SNEPS, devenu le SNCM (Syndicat national des collèges modernes), raconta comment cela s’était passé dans son rapport moral de 1945. La réactivation de structures clandestines du SET (enseignement technique) est également connue dans la région parisienne sous l’impulsion de militants communistes (Ravailhe*, Cartailler*, René Girard*…) mais moins documentée en province. La FGE clandestine se manifesta également à partir de 1943, Adrien Lavergne* (professeur d’EPS) en était devenu secrétaire général après l’arrestation de l’instituteur Joseph Rollo*.

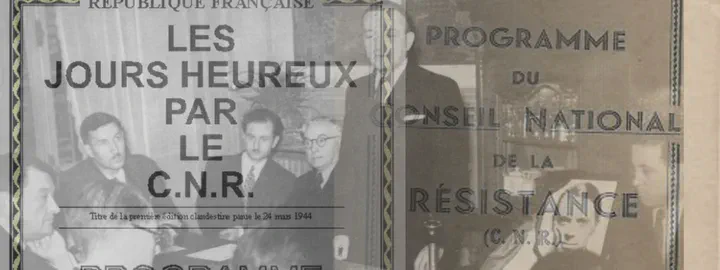

Le Front national universitaire

Les réseaux de L’Université libre et du Front national universitaire sont les seuls à avoir représenté une résistance proprement enseignante. Les militants unitaires, (le trio fondateur Decour, Politzer, Solomon) y jouèrent un rôle déterminant.

La région parisienne fut longtemps essentiellement concernée. La tournée que Marcel Bonin* fit à travers la France libérée à la fin de l’année 1944, montre qu’il restait encore beaucoup à faire pour structurer une organisation qui avait attiré au cours des derniers mois un afflux d’adhésions. L’évolution du contenu de l’Université Libre est intéressante. Si l’appel à la résistance s’était toujours fondé sur la défense de la culture humaniste et rationaliste, la condamnation du fascisme et des atteintes aux Droits de l’Homme, la mémoire d’une histoire républicaine, les valeurs de la science et de la pensée libre, la part des revendications corporatives prit progressivement de l’importance. L’UL (et l’Ecole laïque pour les instituteurs) faisait de plus en plus le lien entre les méfaits de la politique collaborationniste et la dégradation des conditions de la vie quotidienne : pouvoir d’achat, classes surchargées, difficultés des jeunes pour obtenir des emplois, préparer les concours et échapper au STO. Bonin terminait son éditorial d’août 1944 en proclamant que « la satisfaction des revendications justifiées est un élément de concorde nationale et d’attachement à la République qui les accorde » et il insistait sur les revendications matérielles que devait défendre le FNU, en particulier les traitements.

Des questions urgentes à la Libération

De nouvelles tâches fondamentales attendaient les universitaires, celle d’apporter leur concours décisif à la Renaissance de la France, dans « l’Union et l’Action ». Tout en acceptant « comme leurs concitoyens les sacrifices indispensables pour la poursuite de la guerre jusqu’à la victoire et pour la rénovation du pays », ils attendaient de recevoir en retour une juste reconnaissance matérielle de leur rôle et de la « dignité de leur fonction ». Preuve de l’importance du « malaise » dans la profession et de la vitalité des revendications corporatives qui conduisait les universitaires du secondaire à se réunir dans un seul syndicat, en attendant de se retrouver dans un seul syndicat du second degré, ce qui ne s’accomplit que 20 ans plus tard en 1966. Retenons aussi l’institutionnalisation du syndicalisme dans la gestion des services publics, les droits et garanties accordées par le statut général adopté en 1946, les perspectives de la démocratisation du service public laïque formalisés dans le plan Langevin-Wallon, la nécessité du reclassement et de la revalorisation promise en 1947. On le voit, les résultats acquis après la Libération, fruits de la Résistance, restent aujourd’hui fragiles. D’aucuns, dont le Président de la République E. Macron, qui se sont accordés à célébrer l’an dernier le phare que représente encore le programme du CNR, nous disent aujourd’hui qu’il est dépassé et que si on veut rester fidèle à son esprit, il faut en démanteler les réalisations, en procédant à des « réformes ». Au moment du 80e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945, qui est en même temps un temps de commémoration de la Résistance, résister reste d’actualité pour le syndicalisme, pour construire la transformation sociale.

Alain Dalançon

Bibliographie : A. Dalançon, Histoire du SNES (tome 1) Plus d’un siècle de mûrissement des années 1840 à 1966-67, 2003, et « Les universitaires et le corporatisme sous le régime de Vichy » in Le syndicalisme dans la France occupée, s/dir M. Margairaz et D. Tartakowsky, PUR, 2008 ; Les notices du Maitron dont 68 par A. Dalançon. Parmi les nombreux ouvrages consacrés à la Résistance, ceux de Laurent Douzou dont A. Dalançon a recueilli l’interview dans Regards Croisés n°45, 2023, et dont est tirée la plupart des citations. Laurent Douzou, La Résistance française, une histoire périlleuse. Essai d’historiographie, Seuil, 2005 ; Sébastien Albertelli, Julien Blanc, Laurent Douzou, La lutte clandestine en France. Une histoire de la Résistance 1940-1944, Seuil, 2019.