Centenaire de La Révolution prolétarienne : entretien avec Stéphane Julien

Le 100è anniversaire de La Révolution prolétarienne

Entretien avec Stéphane Julien

Au cours du temps, le mouvement social, aussi bien syndical que politique, a cherché son chemin vers l’émancipation du monde du travail, notamment dans des revues militantes qui hier comme aujourd’hui s’efforcent d’analyser la situation, de témoigner des luttes, et de donner des perspectives. L’une d’entre elle fête son centenaire, ce qui n’est pas fréquent : La Révolution prolétarienne, née voici un siècle, et toujours disponible par abonnement, sous forme numérique. Stéphane Lucien, qui fut militant à la FSU, a bien voulu répondre aux questions de notre revue UA, Enjeux.

Origines et singularité de La Révolution prolétarienne

Enjeux-UA : Quelles furent les origines et la singularité de La Révolution prolétarienne dans le paysage syndical français ?

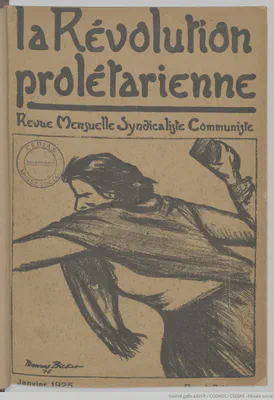

Stéphane julien : La Révolution prolétarienne démarre aussitôt après l’exclusion de Pierre Monatte du P.C.F. par la direction d’Albert Treint. L’équipe est expérimentée, c’est largement celle de La Vie ouvrière d’avant-guerre et de la rubrique sociale de L’Humanité depuis 1923 et elle est surtout composée de syndicalistes de la C.G.T.U. Même si on pourrait la lire comme un retour au syndicalisme révolutionnaire de déçus d’un jeune P.C. en cours de « bolchevisation » brutale, la revue va s’ouvrir très vite et durablement pour devenir pluraliste. Elle ne sera jamais une chapelle de plus parmi d’autres, jamais l’objet d’un groupe politique.

Audience et influence de la RP

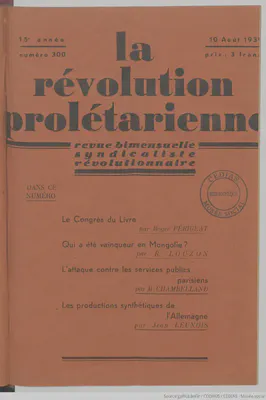

Enjeux-UA : Des années 1930 aux années 1950, la RP semble avoir eu une audience et une influence qui dépassaient le strict nombre des abonné·es. Pourrais-tu donner quelques exemples de sujets et/ou de luttes syndicales voire politiques dans lesquelles fut impliquée la RP ?

Stéphane julien : Avant-guerre, la revue a de nombreux relais dans un milieu syndical et militant qui est assez malmené, où les décisions viennent de plus en plus d’en-haut, où le partage de réflexions basées sur l’expérience de terrain est de moins en moins sollicité alors que c’était auparavant une base de la vie militante. Lorsqu’elle mène campagne pour la réunification syndicale en 1931-1932, elle répond à un sentiment profond qui se réalisera quelques années plus tard. Elle apporte par ailleurs de nombreuses informations qu’on ne trouve pas ou peu ailleurs, notamment sur ce qui se passe en U.R.S.S., dans les colonies, en Espagne révolutionnaire. Elle a la chance pour cela d’avoir des collaborateurs vraiment précieux, des sources de première main : Louis Bercher (pseudo : Péra), qui documente les crimes du colonialisme, est médecin aux Messageries maritimes ; Robert Guihéneuf (pseudo : Yvon) vit et travaille en Russie pendant dix ans. L’article de Simone Weil sur la grève des ouvrières métallos en 1936 est devenu un classique, parce qu’elle savait de quoi elle parlait : elle avait été ouvrière et elle avait une analyse de syndicaliste.

Dans les années 1950, où les divisions à gauche furent probablement les plus fortes, la revue promeut une nouvelle tentative de réunification syndicale (« Pour un mouvement syndical unitaire et démocratique ») ou réunit au-delà du syndicalisme tout un tas de militants « non-alignés » dans le Cercle Zimmerwald. Des historiens comme Jean Maitron ou Maurice Dommanget y écrivent.

Difficultés et avenir d’une revue syndicale

Enjeux-UA : A quelles difficultés concrètes se heurte une équipe rédactionnelle soucieuse de faire vivre dans la durée un organe d’information et de réflexion syndicale générale ? Pourquoi ce beau livre sur les 100 ans de la RP ?

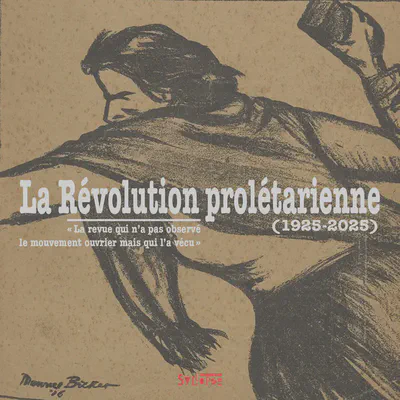

Stéphane julien : Dans les difficultés potentielles il y a la question du renouvellement générationnel. Lorsque Raymond Guilloré arrête l’animation de la revue au début des années 1980 à l’âge de 78 ans, il semble qu’il y ait eu une crise où la revue a failli disparaître. Je dis « il semble » car nos archives ont disparu dans cette période. La crise a été surmontée grâce à la fidélité du lectorat et à l’effort constant d’une équipe qui a dû elle-même trouver une relève par la suite. L’équipe actuelle a commencé à se constituer il y a une dizaine d’années sur un projet de « retour aux sources », privilégiant le syndicalisme de lutte et attaché au pluralisme (l’équipe actuelle comprend surtout des syndicalistes CGT et Solidaires, mais pas seulement), avec un souci de bonne camaraderie évitant les disputes inutiles ou les hystérisations de clivages. Tenir une revue c’est aussi toute une logistique militante et financière. Nous avons voulu garder absolument une revue papier. C’est du boulot. Elle est trimestrielle, de 36 pages. Lorsqu’on écrit une contribution il faut être conscient qu’on ne sera pas lu très très vite, le temps de maquetter, imprimer et router. Nos abonnements progressent alors que le lectorat était très âgé, là aussi il y a renouvellement. Nos finances sont à l’équilibre, ça peut paraître trivial mais c’est une condition de survie. Nous sommes en association 1901, nous n’avons aucune publicité. Nous ne dépendons côté recettes que de nos abonné·es. En voyant qu’on approchait du centenaire, nous avons accepté avec enthousiasme une proposition des éditions Syllepse.

La richesse patrimoniale de la revue pouvait être intimidante, inhibante, mais nous avons compris qu’il n’était guère possible de produire un livre « mémorial » plus volumineux pour plusieurs raisons, notamment parce que cela aurait été trop chronophage avec une date butoir (nous faisons toutes et tous déjà plein de choses) et trop coûteux (il fallait que le prix de vente reste abordable). Nous avons donc assumé la non-exhaustivité, les manques, et avons opté pour un rangement thématique, en essayant de placer des textes de plusieurs époques. Une des idées, en tout cas pour ma part et je crois que ça marche, était aussi de montrer qu’avec des générations et des périodes différentes, il y avait une sorte de permanence, d’esprit de la RP, où par exemple la lutte anticapitaliste n’est jamais dépourvue de valeurs humanistes, où les discours doivent être décryptés, ne sont pas pris pour argent comptant, où la réalité des faits prime sur le baratin, où l’auto-émancipation se construit dès maintenant dans les luttes, etc. Une revue ne peut pas être strictement la même à 100 ans de distance de sa fondation, mais nous croyons rester fidèles au titre, à son esprit, à son histoire, nous croyons ne pas démériter et rester utiles. Nous ne nous présentons pas comme un groupe constitué et homogène qui aurait la science infuse. Nous publions des tribunes, des traductions, des témoignages, des analyses (notamment sur les grèves), des propositions (comme la revalorisation des unions locales), une chronique (de notre correspondant aux États-Unis), parfois des documents historiques. Nous avons organisé une réunion publique au local de Solidaires, 31 rue de la Grange-aux-Belles à Paris, le 10 avril.

Propos recueillis par Matthieu Leiritz

Le livre : La Révolution prolétarienne, « La revue qui n’a pas observé le mouvement ouvrier mais qui l’a vécu ». Syllepse 2025. La revue : La Révolution prolétarienne. Site : https://revolutionproletarienne.wordpress.com/ Les archives : Les plus anciens numéros peuvent être lus ou téléchargés sur https://gallica.bnf.fr pour la période 1925-1939 et sur https://archivesautonomies.wordpress.com pour la période 1947-1997. Lectures sur Pierre Monatte : Pierre Monatte, une autre voix syndicaliste, Colette Chambelland. Éditions de l’Atelier, 1999. Lettres d’un syndicaliste sous l’uniforme - 1915-1918, Pierre Monatte. Préface de Julien Chuzeville. Smolny, 2018.