Un émouvant jeu de piste à travers Paris

Un émouvant jeu de piste à travers Paris

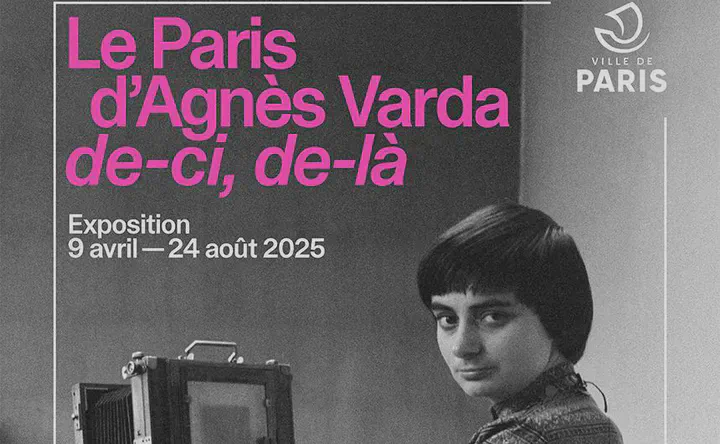

Agnès Varda, photographe (1928-2019) Musée Carnavalet, Paris, 9 avril-24 août

« Je crois que les gens c’est tout de même ce qu’il y a de plus intéressant » (Agnès Varda) ; Un bon résumé de l’exposition de ses photographies, exposées à Paris.

Agnès Varda : Photographe avant cinéaste

1950-1960 : Agnès Varda n’est pas encore la cinéaste que l’on connaît mais la photographe officielle du Festival d’Avignon à partir de 1948, puis celle du TNP de 1951 à 1961, la collaboratrice des magazines de l’époque, la portraitiste d’artistes célèbres (Ionesco, Fellini, Calder, Brassaï…), dans des décors inattendus et dans des poses grotesques parfois. Ses portraits de la troupe de Jean Vilar jalonnent encore le jardin au-dessus du Palais des Papes à Avignon : Jean Vilar en salopette, Gérard Philippe en tenue de scène, comédiennes et comédiennes dans des scènes bucoliques ou officielles en portraits de groupe.

Après des études d’histoire de l’Art à l’École du Louvre, Agnès Varda a suivi des cours du soir de photo à l’École technique de photographie et de cinématographie et elle s’est mise très tôt à son compte, travaillant à Paris, mais aussi en Chine et à Cuba pour des reportages.

Un Paris insolite

L’exposition est centrée sur Paris et, notamment, sur la rue Daguerre (14è arrondissement) où elle s’installe au numéro 86 en 1951 et vit jusqu’à sa mort en 2019.

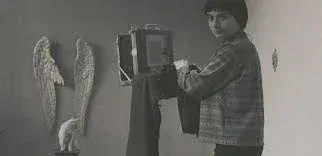

Les images insolites dessinent un Paris à la fois familier et étrange. Ainsi, une photographie de 1953 : « Mardi gras, jardin du Luxembourg » avec masques qu’on dirait issus du carnaval de Venise ; ou une série de photos d’un ange arpentant Paris (les ailes en bois doré figurent dans un « Autoportrait » dans son studio rue Daguerre en 1956). Le catalogue de l’exposition pointe ainsi « le cadrage de la fillette devant une façade tendue d’un catafalque noir, croisant le regard hostile des passants ».

Entre photo et cinéma

Dès 1956, Agnès Varda a un pied dans la réalisation. L’année précédente, c’était le « Pointe Courte », célèbre quartier de Sète dont une séquence est tournée chez elle rue Daguerre : « elle a transformé le boyau d’entrée du 86 en ruelle de Sète ». En 1958, elle rencontre Jacques Demy et sa carrière de cinéaste prend le dessus, sans que jamais elle abandonne la photo. L’exposition est riche de « bouts d’essai », de films publicitaires ou inachevés.

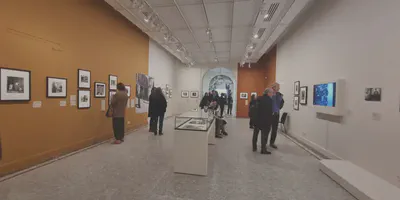

Outre les photos, l’exposition dévoile des extraits de films : déambulations d’une jeune femme dans le quartier Mouffetard (« l’Opéra Mouffe », 1958), le repos de Corinne Marchand dans le parc Montsouriq (« Cléo de 5 à 7 », 1962), boulevard Raspail et rue Hérold (« Les glaneurs et les glaneuses », 2000), etc. En 2007, pour « les Plages d’Agnès », l’artiste transforme un tronçon de la rue Daguerre en plage en la recouvrant de sable. Des photos réalisées pour l’amitié, notamment avec Delphine Seyrig : « un jour sans voir un·e autre est un jour foutu », dit-elle. Féministe, joyeuse, c’est une femme libre.

Difficile de rendre compte du foisonnement de l’exposition, qui met en valeur la photographe et l’importance pour elle de la rue Daguerre, lieu de vie et de création, l’importance pour elle de Paris. Immersion dans la cour atelier, dans les rues de Paris, à travers un regard décalé, plein d’humour. Marylène Cahouet